Projeto: Vidas, Vozes e Saberes em um Mundo em Chamas

Entrevista de Paulo Eduardo Artaxo Netto

Entrevistado por Rosana Miziara e Luiza Gallo

São Paulo, 12/03/2025

Entrevista nº: PCSH_HV1446

Realizada por Museu da Pessoa

Revisada por Ane Alves

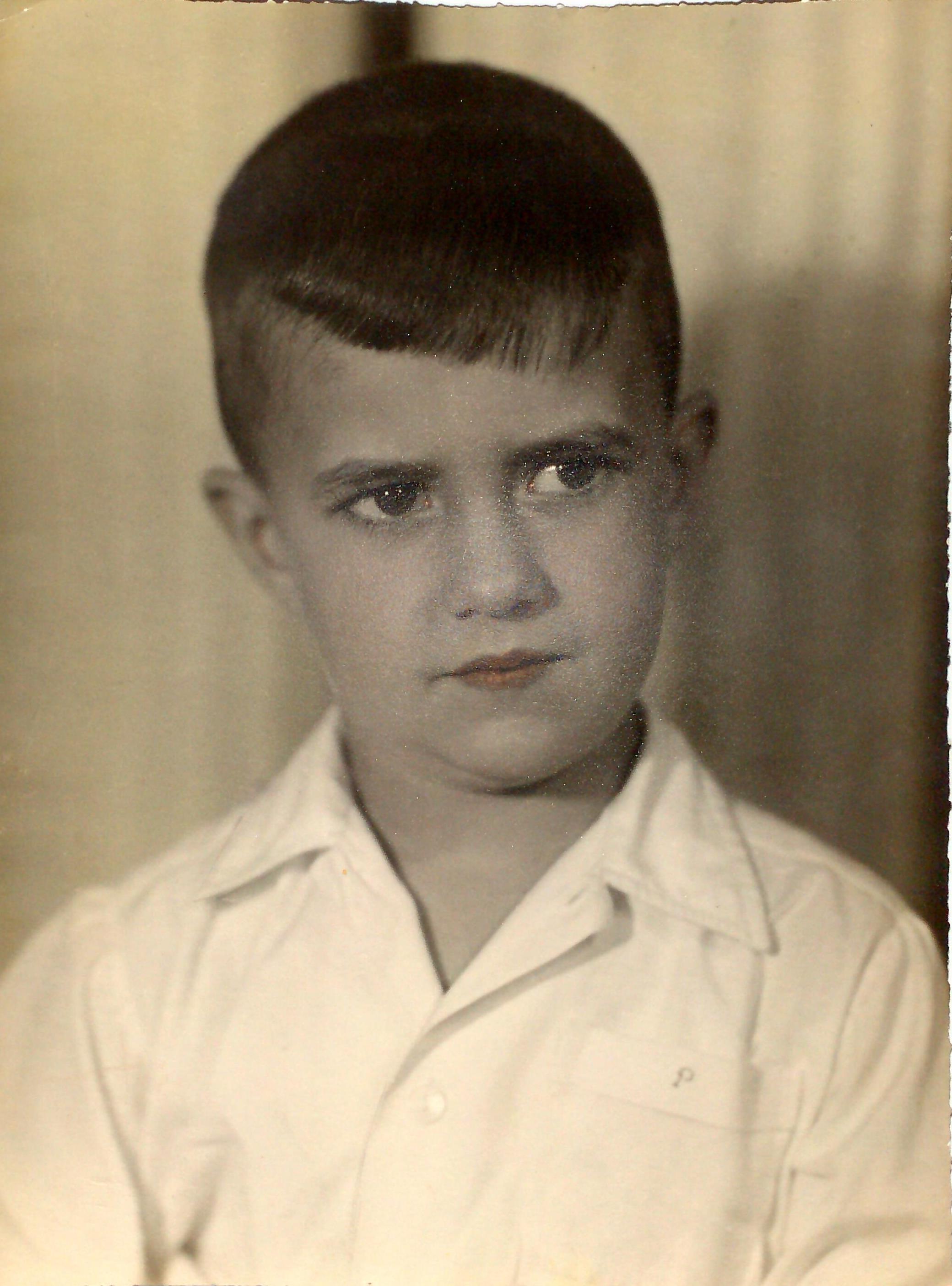

P/1 - Paulo, vamos começar de uma maneira bem tradicional. Qual o seu nome, local e data de nascimento?

R - Bom, Paulo Eduardo Artaxo Netto, eu abrevio meu nome para Paulo Artaxo, nasci em São Paulo, na Casa Verde, em 25/01/1954.

P/1 - E seus pais, como é o nome do seu pai e da sua mãe?

R – Então, meu pai é Milton Netto, minha mãe é Maria Artacho Netto. Minha mãe sempre foi dona de casa, nunca trabalhou. Meu pai era escrevente de cartório no centro da cidade.

P/1 - Vamos falar um pouco de seus avós paternos. As origens deles?

R - Os avós paternos, meu avô era português e migrou de Portugal para cá, daí é que vem o Netto. E a minha avó era brasileira, mas eu conheci eles muito pouco, porque eles morreram muito cedo. Da parte de mãe, conheci meus dois avós, meu avô era espanhol, da região do sul da Espanha, veio para o Brasil. Acho que a minha avó também, não tenho muita certeza.

P/1 - O Artacho é espanhol?

R - O Artaxo é da Espanha, do sul da Espanha, na época da invasão Moura para a Espanha. E é isso.

P/1 - E você conviveu com qual deles?

R - Não, convivi com os quatro avós, mas eles morreram quando eu era criança ainda.

P/1 - Que lembranças você tem dos avós maternos?

R - Olha, dos avós maternos, eles moravam na Casa Verde, num bairro de classe média, simples. E particularmente da minha avó, tive bastante convivência com ela, talvez até uns oito, nove anos de idade.

P/1 - Como que ela era?

R - Ela já estava muito velhinha, tipo 80 anos, acho que ela faleceu com uns 85, 90 anos. E basicamente, como criança, você tinha pouca interação, naquela época, você tinha pouca interação com os avós. A vida era muito mais difícil, não morava tão perto assim, então tinha...

Continuar leituraProjeto: Vidas, Vozes e Saberes em um Mundo em Chamas

Entrevista de Paulo Eduardo Artaxo Netto

Entrevistado por Rosana Miziara e Luiza Gallo

São Paulo, 12/03/2025

Entrevista nº: PCSH_HV1446

Realizada por Museu da Pessoa

Revisada por Ane Alves

P/1 - Paulo, vamos começar de uma maneira bem tradicional. Qual o seu nome, local e data de nascimento?

R - Bom, Paulo Eduardo Artaxo Netto, eu abrevio meu nome para Paulo Artaxo, nasci em São Paulo, na Casa Verde, em 25/01/1954.

P/1 - E seus pais, como é o nome do seu pai e da sua mãe?

R – Então, meu pai é Milton Netto, minha mãe é Maria Artacho Netto. Minha mãe sempre foi dona de casa, nunca trabalhou. Meu pai era escrevente de cartório no centro da cidade.

P/1 - Vamos falar um pouco de seus avós paternos. As origens deles?

R - Os avós paternos, meu avô era português e migrou de Portugal para cá, daí é que vem o Netto. E a minha avó era brasileira, mas eu conheci eles muito pouco, porque eles morreram muito cedo. Da parte de mãe, conheci meus dois avós, meu avô era espanhol, da região do sul da Espanha, veio para o Brasil. Acho que a minha avó também, não tenho muita certeza.

P/1 - O Artacho é espanhol?

R - O Artaxo é da Espanha, do sul da Espanha, na época da invasão Moura para a Espanha. E é isso.

P/1 - E você conviveu com qual deles?

R - Não, convivi com os quatro avós, mas eles morreram quando eu era criança ainda.

P/1 - Que lembranças você tem dos avós maternos?

R - Olha, dos avós maternos, eles moravam na Casa Verde, num bairro de classe média, simples. E particularmente da minha avó, tive bastante convivência com ela, talvez até uns oito, nove anos de idade.

P/1 - Como que ela era?

R - Ela já estava muito velhinha, tipo 80 anos, acho que ela faleceu com uns 85, 90 anos. E basicamente, como criança, você tinha pouca interação, naquela época, você tinha pouca interação com os avós. A vida era muito mais difícil, não morava tão perto assim, então tinha dificuldades de acesso, etc etal. Mas era uma família grande, minha mãe tinha seis ou sete irmãos e, naquela época, a interação com a família era muito, muito intensa.

P/1 - E seu avô, que lembrança você tem dele?

R - Olha, o meu avô, muito pouco, muito pouca lembrança, tem mais lembrança da minha avó materna e do meu avô do lado paterno, porque meu pai teve um relacionamento muito conturbado com meu avô, tal. Minha avó materna abandonou o meu pai quando ele era criança, na verdade. Com o meu avô, era um homem violento, batia na mulher e essas coisas todas. Então, meu pai teve uma infância muito, muito complicada. Ele visitava sempre o meu avô, porque era com quem ele tinha contato, que é, na verdade, quem acabou criando ele junto com algumas tias.

P/1 - E você sabe como seu pai e sua mãe se conheceram?

R - Olha, meu pai e minha mãe se conheceram numa cidade do interior, eu acho que foi Andradina, que era onde minha mãe morava. Meu pai era de uma cidade chamada Olímpia, no interior do estado de São Paulo. Não tenho muita certeza como eles se conheceram, não.

P1 - Mas ele era de Olímpia e veio para São Paulo?

R - Ela era de Andradina, ele era de Olímpia. Acho que os dois se conheceram aqui em São Paulo.

P/1 - Ah, não foi lá?

R - Não, foi aqui.

P/1 – Aí, eles se conheceram, casaram? Você sabe como foi a história do casamento?

R - Eles se casaram cedo, acho que 18, 19 anos. Tenho fotos deles muito jovens do casamento. E naquela época, minha mãe era costureira, fazia costura em casa, e meu pai sempre foi escrevente de cartório.

P/1 - E quantos filhos? Quantos irmãos você tem?

R - Então, nós éramos em quatro irmãos. A minha irmã mais velha, a Vera, morreu faz uns oito, dez anos. E aí, atualmente somos em três irmãos.

P/1 - E qual que você é nessa escala aí?

R - Então, tem a Vera, mais velha, ela dois anos mais velha que eu. Aí, tenho eu, que nasci em 1954. O meu irmão, que nasceu dois anos depois. E minha irmã menor, que nasceu quatro anos depois.

P1 – Uma escadinha a cada dois anos?

R – Isso.

P/1 - E aí, eles foram morar direto na Casa Verde?

R - Sim, a gente, todo mundo morava na Casa Verde, um bairro de classe média baixa. A gente era bem pobre, digamos assim. Aí, ficamos na Casa Verde até, eu acho, quando eu tinha cinco ou seis anos. Depois, nós fomos morar num conjunto residencial do antigo BNH, na extremidade norte, na periferia norte da cidade de São Paulo, chama Jardim Tremembé. Depois o Tucuruvi, e a gente morava lá, era uma região muito, muito longe, muito remota, muito isolada. Mas era um conjunto residencial grande, gigante, e a gente morava lá, morei lá até a hora que eu saí, quando eu tinha 19, 20 anos.

P/1 - E você tem alguma lembrança dessa casa e da Casa Verde?

R - Sim, da Casa Verde nem tanto. Da casa, do apartamento no conjunto habitacional lá no Jardim Tremembé, sim. Eu até visito lá porque meus pais, até minha mãe falecer, morava ali perto. Então, eu sempre ia nesse conjunto residencial no Jardim Tremembé. É um conjunto grande, hoje, muito mais desenvolvido do que era há 40, 50 anos atrás.

P/1 - E como é que era a convivência na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Quem exercia autoridade?

R - É uma família muito matriarcal. A minha mãe, essencialmente, é que cuidava de tudo. Ela parou de fazer costura e acabou ficando só dona de casa, cuidando dos quatro filhos. E meu pai trabalhava, então a nossa convivência toda era com a minha mãe. Então, era uma família muito matriarcal, ela controlava tudo em casa.

P/1 - E a relação com seus irmãos, vocês brincavam?

R - Sim, na época não havia sequer televisão, não havia internet, não havia telefone celular, não havia nada, não tínhamos nem telefone em casa. Era uma família de classe média baixa e, com isso, basicamente as brincadeiras eram na rua. Então, todo mundo brincava na rua, não havia os perigos que tem hoje. Então, a vida social das crianças até a adolescência, era basicamente na interação no campo de futebol, no colégio, brincando na rua, e vai por aí afora.

P/1 - E a sua casa, como é que era? Vocês eram quatro irmãos… Qual o tamanho do apartamento?

R - Então, tinha um apartamento de três dormitórios, eu dividia meu quarto com o meu irmão, minhas duas irmãs dividiam o outro quarto e meu pai e minha mãe no outro quarto. Então, era uma casa relativamente grande, para os conceitos de hoje. Mas era uma casa muito boa, num conjunto muito popular, mas era uma casa razoavelmente adequada para a gente.

P/1 - Você teve algum tipo de educação religiosa?

R - Sim e não. Quer dizer, meu pai e minha mãe sempre foram muito católicos. Eles, inclusive, eram ministros da Eucaristia na igreja, frequentavam muito a comunidade da igreja católica do bairro, etc e tal. Mas eu fui sempre, totalmente avesso a questões religiosas, até para se contrapor, provavelmente, com meu pai e minha mãe.

P/1 - E sua relação com eles como era? Eles eram carinhosos, contavam histórias?

R – Não, não. Era muito difícil. Minha mãe era muito rigorosa, educava-se filhos batendo nos filhos, então eu apanhei muito quando era criança, praticamente diariamente, ao longo de muitos e muitos anos. E a educação era completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, era uma relação, digamos assim, muito conflituosa o tempo inteiro.

P/1 - Você com quantos anos entrou na escola?

R - Eu acho que normalmente com sete anos, ia num grupo escolar ali do bairro, a 500 metros de casa. Não lembro o nome do grupo escolar, ele existe até hoje, é uma escola estadual. Eu sempre estudei em escola pública. Então, estudei nesse colegio até o quinto ano. Aí, no quinto ano eu fui estudar no Caetano de Campos, ali na Praça da República, que era um colégio muito, muito bom na época. E eu ia de ônibus, de lá do Jardim Tremembé até a Praça do Correio, subia a São João, isso no quinto ano da escola. Então, isso me deu muita autonomia, me deu muita liberdade. E era completamente seguro. Aprendi a tomar o ônibus e ia de ônibus para a escola todo dia, de lá da periferia da Zona Norte até o Caetano de Campos.

P/1 - Paulo, você tem lembranças de algum professor, professora dessa época do primário, ginásio, que tenha te marcado?

R - Não, primário, ginásio, não. Do colegial, sim. Tive ótimos professores de física, que possivelmente me levaram a seguir a carreira de física. Mas não tenho memória de professores do primário.

P/1 - E como é que você era, você gostava de estudar, você era bom aluno?

R - Ah, sim, eu era excelente aluno, sempre adorei estudar, adorava ler. Meus pais compravam as enciclopédias da época, que eram a enciclopédia Barça e a enciclopédia Delta La Russe, e basicamente eram 15, 17 livros. E eu lia do primeiro até o último livro, todas as páginas, sem falhar nada. Então, isso também marcou muito a minha infância e a minha adolescência.

P/1 - Paulo, como foi a sua adolescência? Fora estudos, quais eram os seus programas?

R - Eu tinha dificuldades de relacionamento social, era muito tímido, etc e tal. Então, o que eu achava de instrumento para me ressaltar no grupo era, por exemplo, eu tinha uma equipe que fazia som e iluminação de bailes. Então, a gente ia para festas, fazia som, fazia iluminação, eu sempre tive um conhecimento bom de tecnologia, de gravações de som, naquela época não tinha computadores como a gente tem hoje, mas a parte de iluminação, a parte de instalações elétricas, caixas de som, montava minhas próprias caixas de som e assim por diante. Isso quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Então, isso foi legal e isso me permitia fazer parte da turma, digamos assim.

P/1 - E como eram essas festas, esses bailes naquela época?

R - Ah, sim, eram os eventos sociais da época. Então, você marcava bailes na casa de amigos, na casa de pessoas, às vezes, muito raramente, em salões, tal.

A gente fazia o som, fazia iluminação, e era ali que se dava a interação social.

P/1 - Que músicas tocavam nessas festas?

R - Basicamente, época dos Beatles, obviamente, mas além dos Beatles também, Rolling Stones, esses grupos de rock daquela época. Muito pouca música brasileira, muito mais música internacional como um todo.

P/1 - Tem alguma dessas festas que tenha te marcado, que aconteceu algum episódio?

R - Não que eu me lembre. A minha memória é muito, muito fraca para essas coisas.

P/1 - Fala um pouco mais desse professor que você disse que te marcou de fisia no colégio?

R - Logo depois do Caetano de Campos, eu fui para um colégio, que era um dos melhores colégios de São Paulo, que é o CEDOM, na zona norte de São Paulo, na Rua Voluntários da Pátria. Existe até hoje. E foi um colégio excepcionalmente bom, onde eu tive ótimos professores, que me motivaram muito, me incentivaram muito na carreira científica. Naquela época tinha aulas de laboratórios muito boas, então foi uma experiência muito interessante e que me marcou muito. O CEDOM era um ótimo colégio e era também um dos colégios, digamos assim, de vanguarda da luta contra a ditadura militar, naquela época. Então, eu era muito envolvido com o movimento estudantil, já na época do colegial. E também em atividades culturais. Então, eu fazia parte da equipe do teatro do CEDOM, trabalhei em várias peças de teatro lá na época, também fazia iluminação do teatro e vai por aí afora. Então, era uma convivência social muito intensa no CEDOM.

P/1 - E você morava ainda com seus pais?

R - Morava na Zona Norte.

P/1 - E como era o seu envolvimento com a política e seus pais?

R – Então, o movimento com a política, era uma época difícil, na época da ditadura militar, e era um colégio de esquerda, conhecido, então frequentemente havia invasões de polícia no colégio, frequentemente havia invasões de forças paramilitares. Então, eu lembro de eu estar no teto do teatro jogando coquitel molotov em forças policiais, na época, etc e tal. Foi um momento, ao mesmo tempo, muito difícil. Mas ao mesmo tempo, muito importante para a formação das pessoas, para você poder entender, afinal, o que rola no mundo.

P/1 - E seus pais sabiam dessa sua atuação?

R - Sabiam, claro, e eram muitos… Era realmente difícil para eles entender isso. Eu e a minha irmã fazíamos muito movimento estudantil no centro acadêmico do CEDOM e vai por aí afora.

P/1 - Essa irmã mais velha?

R – Isso.

P/1 - Mas seu pai reprimia, ele tinha alguma posição política?

R - Não, não havia repressão. Havia só preocupação por razões óbvias, porque a gente vivia numa época muito perigosa da história brasileira.

P/1 - E nesse período, quer dizer, do colegial também, que você conheceu professores… Foram vários professores, ou um de Física...

R - São dois professores que, na verdade, são professores do Instituto de Física até hoje. Um chama Mikiya Muramatsu, trabalha com a parte de Ótica, foi um dos meus professores. E o outro, o professor Luiz Carlos Gomes, que também eu encontrei depois ele, professor do Instituto de Física da USP. Então, na época, eles eram pós-doutorandos, etc e tal. E eles foram muito importantes para mim seguir a carreira de física.

P/2 - Nesse momento, o que te encanta na física?

R – Olha, descobrir como funciona a natureza, como funciona o universo.

P/1 - Que questões que se colocavam, se discutia naquela época, quer dizer, a física no mundo atual, quer dizer, essa atuação do físico?

R - Não, não existia muito essa discussão naquela época. Tá? Quer dizer, a física era uma matéria mais, digamos assim, descolada de como funciona o mundo como um todo, não tinha uma vinculação como tem hoje, isso mudou muito. Mas eu sempre tive muita curiosidade de como funcionam as coisas. Então, eu desmontava relógio, tentava montar de novo, não dava certo. Desmontava a câmera fotográfica, para ver como funcionava por dentro, e vai por aí afora. Então, desde criança, eu tive muita curiosidade de saber como as coisas funcionam. E isso acabou moldando, provavelmente, a minha carreira científica.

P/1 – Aí, você optou por fazer faculdade de Física?

R - Sim. No colegial, no CEDOM, eu já sabia que eu queria fazer Física. A vida naquela época era muito mais fácil do que a vida hoje. Prestei vestibular, passei em um dos primeiros lugares na USP e comecei a fazer o curso de graduação de Física na USP.

P/1 - E quando você fez essa escolha para fazer esse curso de graduação de física, você tinha em mente o que você ia ser?

R - Ah, de jeito nenhum. É muito difícil. Nessa época, não, não fazia a menor ideia do que ia ser minha carreira profissional, nessa época. Eu sabia que gostava de Física, tinha muitas habilidades com Física e Matemática, gostava disso. O único vestibular que eu prestei foi para Física, entrei e continuei direto.

P/1 - E quais foram as suas grandes descobertas na faculdade de física?

R – Olha, enquanto eu era estudante, eu comecei a fazer iniciação científica já no segundo ano da faculdade, trabalhando com física nuclear, com orientação de um professor Iuda Goldman Vel Lejbman. Fiz iniciação científica com ele, dois anos, estudando reações fotonucleares, com acelerador nuclear de elétrons do Instituto de Física da USP, que existe até hoje. Depois eu fiz meu mestrado com esse professor Iuda, estudando reações fotonucleares de átomos específicos, no caso era o COB-63. Então fiz o meu mestrado e aí, eu já logo naquela época, eu percebi que eu gostaria de trabalhar com alguma coisa da física que fosse mais aplicada para as necessidades da sociedade como um todo. Obviamente não porque o conhecimento fundamental não seja importante, mas eu senti um motor de contribuir mais concretamente, rapidamente e fortemente para questões sociais como um todo. Então, comecei nessa época a trabalhar com meio ambiente. Isso era em torno de 1980, 1981. Então, aí eu saí da física nuclear, não existia a área de física de meio ambiente, nessa época, tinha um professor chamado Celso Orsini, que começou a trabalhar com esta área, era uma área muito incipiente, muito mal vista pelos demais professores do Instituto de Física da USP, que achavam que isso não tinha absolutamente nada a ver com física. Havia forte oposição dos físicos mais conservadores, que viam que física era só mecânica quântica, física teórica ou coisas desse tipo. Mas eu insisti. E aí, fiz o meu doutorado em 1985, já estudando processos físicos na região amazônica. Então, estudando partículas de aerossóis, usando métodos de física nuclear, no caso um método chamado PIXE, Particle Induced X-ray Emissions, para o estudo de aerossóis atmosféricos. Isso foi absolutamente pioneiro não só no Brasil, como no mundo todo, ninguém fazia isso, ninguém trabalhava com isso nessa época. Então, isso me deu um impulso muito importante. Então, na minha tese de doutorado, que eu defendi em 1985, sobre meio ambiente amazônico. Então, isso me trouxe uma projeção enorme logo no início da minha carreira.

P/1 - Por que naquele momento você estudou, já teve essa percepção de estudar meio ambiente amazônico?

R – Olha, é porque eu via necessidades e, digamos assim, oportunidades, que ninguém estava explorando e que eu achava, na época, uma intuição, a questão científica tem muito a ver com a questão da intuição que você tem, sem nenhuma razão específica, porque não havia nada que indicasse que os estudos na região amazônica poderiam ser relevantes 30, 40, 50 anos depois. Então, é uma intuição. Eu falei, olha, isso daí pode dar alguma coisa muito interessante. Então, eu fui para a Amazônia, comecei a coletar amostras na região amazônica de partículas de aerossóis. Aí, eu dei muita sorte também. Sorte é um ingrediente importante na vida, onde o Prêmio Nobel de Química Paul Crutzen, fez o primeiro experimento na região amazônica, voltado para estudar o potencial impacto que emissões de queimadas, que naquela época já era muito importante na região amazônica, tinham no clima global. Então, esse professor Paul Krutzen trouxe um avião da NASA, dos Estados Unidos, fazendo experimentos em Manaus, e eu tive a sorte de me engajar nesse experimento, logo no início da minha carreira. Então, coletando amostras em torres na Amazônia em condições absolutamente precárias, comparada com as condições que a gente tem hoje. Aí, isso me permitiu ir para os Estados Unidos, fazer análises elementares, PIXE que eu fazia em São Paulo, mas num acelerador muito mais poderoso, em Tallahassee, na Flórida. Então, eu fiquei cerca de 3 a 4 meses trabalhando em Tallahassee. E fazendo análises dessas amostras.

Aí, voltei para o Brasil e defendi minha tese de doutorado nessa área, estudando particulas propriedades fisico-químicas de partículas de aerossóis na região amazônica.

P/1 – Vamos voltar um pouquinho. Isso tudo é muito denso. Como foi a sua entrada na Amazônia, a primeira vez lá? Como foi essa chegada, sua impressão? Que parte da Amazônia?

R - Minha tese de doutorado envolveu coleta de amostras em Manaus, numa torre ecológica do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, do INPA, na chamada Torre da Bacia Modelo. É uma torre de pesquisa e existe uma segunda torre, que é a Torre da Reserva Duque, que hoje é o Museu da Amazônia, lá em Manaus. Eu coletei amostras nessas duas torres, em condições muito difíceis. Não havia estradas pra acessar essas torres, não havia eletricidade nessas torres, não havia painel solar, naquela época. Então, o que eu fazia? Pegava bateria de caminhão, botava nas costas, andava três, quatro quilômetros dentro da floresta com bateria nas costas, subia nessas torres de 45, 50 metros.

P/1 - Subia como assim?

R - Subia, tinha escada. E aí, coletava partículas de aerossóis com o que a gente chama impactadores em cascata, que separava as partículas por fração de tamanho.

P/1 – Como é esse equipamento?

R – É um equipamento desse tamanho, basicamente, que aerodinamicamente separa as partículas de acordo com o diâmetro aerodinâmico dessas partículas. Desde partículas muito, muito fininhas, que entram no pulmão das pessoas, até partículas mais grossas que estão associadas com emissões das plantas. E eu fui um dos primeiros no mundo a estudar esse tipo de partícula, com esse tipo de amostragem, com esse tipo de técnica. Então, isso trouxe novidades muito importantes, desde o meu doutorado, para a ciência não só amazônica, mas também para ciência de aerossóis. Naquela época, obviamente, não se falava de mudanças climáticas globais. Isso tudo estava no início dessa questão. E esse experimento que chamava-se Brush Fire, ou seja, Projeto Queimadas, coordenado pelo Paul Crutzen, que naquela época estava no National Center for Atmospheric Research dos Estados Unidos, e depois ele mudou para o Instituto Max Planck da Alemanha.

P/1 - Quando você disse que deu essa sorte, como foi o seu encontro nessa expedição que ele estava fazendo?

R - Assim, eu fui convidado para participar do experimento. Eu não lembro mais em que círculo.

P/1 - Você estava lá?

R - Não, não, eu estava em São Paulo, na USP. Nunca tinha ido para Manaus. Estava em São Paulo, na USP, apareceu esse experimento, o Paul Crutzen já conhecia um pouco do meu trabalho e me convidou para fazer parte desse experimento junto com um professor chamado Jack Winchester da Florida State University em Tallahassee. Então, esse professor Jack Winchester conhecia o Paul Crutzen, fazia parte do experimento e me convidou para auxiliar na coleta de amostras junto com um professor chamado Luiz Carlos Bôeres, que até hoje ainda está na Florida State University.

P/1 - E como é que é esse estudo, essa conclusão dos aerossóis? Como é esse trabalho, assim, esmiuçando ele?

R – Então, naquela época não se conhecia nada, praticamente, das propriedades dessas partículas, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista químico. Então, através das análises que eu acabei fazendo, a gente descobriu processos de geração e transformação química dessas partículas que eram inéditos naquela época. Então, isso trouxe um avanço muito interessante desta área, o que me levou a ser convidado para fazer pós-doutorado fora do Brasil e vai por aí afora.

P/1 - Mas que avanços são esses? O que significa trocando em miúdos?

R - Trocando em miúdos, basicamente, a gente media a concentração de enxofre, fósforo, ferro, metais pesados, componentes orgânicos, componentes biogênicos dessas partículas, identificava qual é a fração do tamanho dessas partículas de aerossóis que cada uma dessas componentes influenciavam. E nessa época ainda não se conhecia a interação dessas partículas com o clima, isso só aconteceu 10, 15 anos depois disso. Então, nós estamos falando muito dos primórdios da pesquisa do impacto de aerossóis no clima.

P/1 - Isso no início dos anos 80.

R – Isso no início dos anos 80.

P/1 - Paulo, quando você chegou lá na Amazônia, você teve contato com os povos tradicionais?

R- Nessa época, absolutamente nada. Então, nessa época, eram experimentos científicos, coordenados localmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, pelo INPA. E a gente montava acampamentos no aeroporto, o avião ficava no aeroporto, ele voava, coletava amostras, e eu coletava amostras no solo. E depois a gente comparava amostras coletadas no avião com o que eu coletei no solo e fazia estudos sobre processos de transporte dessas partículas, utilizando dados do avião e utilizando dados das torres que já existiam na época do IMPA.

P/1 - Vou voltar só um pouquinho atrás, saindo do assunto, mas para voltar na frente. Nessa sua época, você teve militância política também na universidade? Você conciliava o estudo, a física com a militância política?

R - Sim, a questão da militância política sempre teve presente ao longo da minha carreira. Eu era membro do CEFISMA, do Centro de Estudos de Física e de Matemática. Era um centro acadêmico importante na USP. Eu também fazia parte, não da diretoria, mas das atividades do DCE. do Diretório Central dos Estudantes. Eu fazia parte de uma das chapas que trabalhava no DCE, que era chamada de Refazendo. Então, com várias pessoas, como Oswaldo Suzuki, como a Vera Paiva, como muitos dos amigos que eu tenho até hoje, fazíamos trabalhos junto do movimento estudantil, numa época muito, muito difícil.

P/1 - O Geraldinho era dessa época?

R – O Geraldo Siqueira também era dessa época, éramos um grupo muito unido, na verdade lutando contra a ditadura militar. E nessa época um dos eventos que eu me lembro, foi muito marcante, foi uma manifestação que a gente fez no viaduto do Chá, com basicamente 3 mil, 5 mil estudantes, da USP principalmente, e onde o secretário de segurança pública da época era o Erasmo Dias, e basicamente ele botou a cavalaria de um lado do viaduto do Chá, outra parte da cavalaria do outro lado do viaduto do Chá e comprimiu 3 mil, 5 mil estudantes. Esse momento eu lembro até agora. Eu e uma professora do Instituto de Física, Carmen Prado, a gente conseguiu escapar sem ser pisoteado por cavalos, mas, infelizmente, muitos dos amigos da gente não tiveram a mesma sorte. Então, era uma época, obviamente, muito, muito difícil. Muitos dos nossos amigos nessa época estavam sendo presos, estavam sendo torturados no DOPS, com impactos muito grandes em muitos dos nossos amigos, que na verdade são amigos meus até hoje.

P/1 - Paulo, e você acha que essa sua participação política desde a época do CEDOM, e depois na faculdade, ela tem a ver com essa sua mudança de parar de estudar, sair da área nuclear e ter uma pesquisa aplicada ao contexto social?

R - Olha, é possível que sim. Não tenho muita certeza, é difícil a gente lembrar o que passou pela cabeça da gente há 50 anos atrás. Mas eu acho que a minha preocupação com questões sociais era muito, muito forte, em particular com a questão ambiental. Então, eu sempre pensava, eu como físico, como é que eu posso contribuir para o avanço do conhecimento na área ambiental e que poderia ter vantagens, aplicações sociais mais proximamente do que uma ciência mais básica, que basicamente foi o que eu fiz no meu mestrado.

P/1 - E quando você, depois desses estudos que você vem da Amazônia, já aqui em São Paulo, você é convidado para fazer o pós-doutorado lá fora. Isso aí foi uma novidade também, uma descoberta para o mundo, o seu trabalho? Como isso ecoou lá fora, como isso chegou em você?

R - Então, assim que eu defendi meu doutorado, dois meses depois, eu já saí para fora do Brasil. Eu fiz um primeiro pós-doc na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, olhando para a microscopia eletrônica de varredura aplicada a estudos de aerossóis atmosféricos. Então, ao invés de olhar para a composição total do aerossol, eu tive muita sorte de ter a percepção de, “olha, agora eu vou olhar para cada partícula individual, como se dava a composição e morfologia dessas partículas.” Aí, eu fui trabalhar com o Professor René Van Grieken, do Departamento de Química da Universidade de Antuérpia. Fiquei lá quatro anos no total, dois anos primeiro com bolsas da FAPESP e o segundo dois anos pago pelo pessoal da Bélgica. E foi uma experiência muito gratificante porque eu ia para congressos em toda a Europa, era tudo muito próximo, e com isso eu acabei ficando muito conhecido no meio que estudava partículas de aerossóis. E nessa época já começava a Amazônia a ter uma importância significativa na questão das mudanças do clima, particularmente. Primeiro, com as emissões de queimadas na Amazônia, que eu era um especialista no estudo desses impactos, e depois ampliando para outras questões ambientais na Amazônia. Então, eu tinha muitos convites para dar palestras convidadas em conferências importantes na Europa e isso me fez ficar bastante conhecido nesse meio de estudo de partículas de aerossóis na atmosfera.

P/1 - Você fala que naquele momento, quer dizer, avançou… Quero dizer, passou a ser uma discussão desde que você fez o primeiro estudo para quando você vai para Antuérpia estudar, o que mudou nessa discussão e no seu estudo que você faz essa ponte para aplicar para esse avanço das queimadas na Amazônia?

R - Então, a ciência avançou muito rapidamente nessa época, porque estava no início da emergência da questão do clima, da questão do impacto de queimadas. E o trabalho e a parceria com o professor Paul Crutzen, que foi prêmio Nobel, foi muito importante nessa questão. Então, além das queimadas, eu comecei a estudar a questão dos ciclos biogeoquímicos da Amazônia, com importância de fósforo, nitrogênio, potássio, estudo de nutrientes, ou seja, eu ampliei o meu escopo de pesquisa. Eu lembro que eu fui no primeiro workshop no Instituto Max Planck da Alemanha, coordenado pelo Paul Crutzen, onde a gente foi estudar os ciclos biogeoquímicos das florestas tropicais. Eu acabei ficando especialista nesta área para estudos da Amazônia. Então, isso abriu um leque enorme de novas áreas de pesquisa. E aí, a ciência foi evoluindo.

P/1 – Mas você já estava no instituto, no mesmo instituto?

R – Não, aí eu estava fazendo o meu pós-doc lá na Alemanha, na Bélgica, mas eu trabalhei bastante no Instituto Max Planck e trabalhei bastante também com parcerias com a Universidade de Estocolmo. Logo em 1986, 1987, eu trabalhei com a Universidade de Lund, no sul da Suécia, e com a Universidade de Estocolmo. Em Lund, eles também tinham um acelerador de partículas similares ao que a gente tinha aqui em São Paulo, então eu fui aprimorando essas técnicas de análise de aerossóis com trabalhos de microscopia eletrônica que eu fazia em Antuérpia, com trabalhos que eu fazia no Max Planck de ciclos biogeoquímicos e de aplicação de técnicas nucleares que eu fazia na Universidade de Lund, na Suécia.

P/1 - Qual que é esse último, da Suécia?

R - Universidade de Lund, na Suécia, junto um aprimoramento do uso de técnicas de PIXE, de Particle Induced X-Ray Emissions, onde eles se tornaram líderes nessa técnica. Me chamaram para que eu fosse fazer análise no acelerador deles e isso levou a parcerias muito importantes que, na verdade, duram até hoje, no meu trabalho de pesquisa sobre mudanças climáticas globais e estudos da Amazônia.

P/1 – Voltar só um pouquinho atrás. Como foi a sua relação à convivência com o Paul?

R - Sim, foi muito boa, ele era um sujeito muito, muito brilhante, obviamente, e ele gostava muito dos estudos da Amazônia porque ele já tinha uma intuição de que a Amazônia seria muito importante pro clima global como um todo, o que na verdade 20, 30 anos depois acabou se confirmando. Então, a gente tinha um ótimo relacionamento, e eu sempre era convidado pelo Paul Crutzen, que me ajudava muito em participação em conferências internacionais e vai por aí afora. E tinha outros pesquisadores, como um pesquisador chamado Andrew, que também foi um dos diretores do Instituto Max Planck, onde eu trabalhei muito em parceria com ele, fazendo muitos experimentos na Amazônia ao longo de quase 30 anos de carreira.

P/1 - Deixa eu voltar um pouquinho para a questão do estudo do Nobel. Como foi esse estudo?

R - O Paul Crutzen ganhou um prêmio Nobel por outras razões. Ele descobriu os mecanismos por trás da destruição do buraco de ozônio na alta estratosfera, por causa de reações de moléculas de clorofluorocarbono com o ozônio atmosférico, que acabava destruindo o ozônio atmosférico, e ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Química por causa dessa área. Mas era um estudo completamente diferente do estudo que a gente fazia na região amazônica.

P/1 - Mas tem alguma correlação depois? Como é que esses estudos se juntam?

R – Não, esses estudos se juntam muito mais pra frente num arcabouço mais geral de estudo das mudanças climáticas globais e do impacto das emissões humanas na alteração do clima do planeta e também na destruição da camada de ozônio que levou, depois de negociações, ao protocolo de Montreal, onde muitas dessas emissões de clorofurocarbonos que destruíam a camada de ozônio foram eliminadas e, com isso, a camada de ozônio voltou a se recuperar, deixando de ser uma ameaça tão séria como era na década de 80.

P/1 - Na década de 80 essa ameaça do ozônio era maior do que hoje?

R- Era muito maior do que hoje, porque a camada de ozônio estava sendo destruída a uma razão muito alta e com o banimento da produção dos CFCs, a camada de ozônio lentamente está se recuperando.

P/1 - Em que momento se deu essa decisão do banimento global?

R - Por causa dos trabalhos de três pessoas, do Sherwin Rowland, do Mário Molina, um pesquisador mexicano, que nessa época trabalhava no MIT, e do Paul Crutzen, cada um deles contribuíram para avanços na ciência demonstrando que aquilo que estava se observando da destruição da camada de ozônio, era causado por reações químicas de gases que se usavam na refrigeração, os famosos CFCs. Eles demonstraram isso, demonstraram os riscos que isso iria ter para o aumento da radiação ultravioleta nos ecossistemas terrestres. E com isso, eles ganharam o Prêmio Nobel de Química porque isso levou a todo um conjunto de políticas públicas ao Acordo de Montreal. E com isso, basicamente a humanidade parou um processo de destruição da camada de ozônio que poderia colocar em risco um aumento da radiação ultravioleta nos ecossistemas terrestres e na saúde humana.

P/1 - Como é que foi a posição do Brasil nesse acordo?

R - Então, o Brasil era um dos principais produtores de CFCs. E basicamente o Brasil teve um papel muito importante no banimento dos CFCs e na mudança de paradigma de que teríamos que usar gases de refrigeração que não destruíssem a camada de ozônio. E o Brasil foi um dos países líderes nessas negociações.

00:44:41 P/1 - E qual o papel que você teve nesse momento?

R - Não, eu não trabalhava com a questão da camada de ozônio.

P/1 - Você está falando sempre quando tem essa participação fora, Você já tinha passado no concurso para a Universidade de São Paulo?

R – Então, logo quando eu voltei do meu pós-doc, depois de quatro anos de formado. Aí, eu comecei a receber uma bolsa de pós-doutorado da FAPESP, no Instituto de Física da USP, eu fiz o meu pós-doutorado dois anos com bolsa da FAPESP, e quando eu voltei eu tive uma bolsa da FAPESP para continuar minhas pesquisas aqui no Brasil. E aí, um dia, o professor José Goldemberg passou na minha sala, ele era chefe do departamento, e os contratos nessa época na USP eram muito simples. Ele dizia: Paulo, precisamos de professor de física, se você quiser, você passa lá na sessão de pessoal para assinar o seu contrato e você começa a dar aula a partir de amanhã. Era simples dessa maneira. Eu fiz isso, fui na sessão de pessoal, assinei um contrato e comecei a ser professor de física muito, muito cedo na minha carreira.

P/1 – Quantos anos você tinha?

R – Ah, eu não lembro. Mas terminei o meu pós-doc em 1989, 1990. Foi da ordem de 1990. Mais tarde, esses contratos não eram mais válidos, eu tive que prestar concurso, aí prestei concurso, me estabilizei na carreira docente, aí depois fiz livre docência, professor titular e assim por diante.

P/1 – Paulo, e aí, como que vai, nesse momento, você disse da camada de ozônio, que daí, na década de 80, era muito pior do que agora, que agora já está descendo nessa curva. E qual que é o problema agora, que não tinha tanto naquela época e que agora está alarmante?

R -Bom, a questão das mudanças climáticas globais é um problema, ordens de grandeza mais complexo do que a questão da camada de ozônio. A camada de ozônio estava sendo destruída por uns produtos, que somente uma única companhia no planeta, que era a DuPont, poderia fabricar. Ela tinha a patente desses produtos químicos e quem quisesse produzir teria que utilizar essas patentes. O Brasil era um grande produtor de CFCs, na época. E aí, basicamente, você tinha um produto derivado de uma única companhia. Então, um problema para ser resolvido muito mais simples do que o problema que envolve todo o uso e produção de energia no planeta como um todo, com milhares e milhares de companhias envolvidas.

P/2 - Paulo, como foi o começo das aulas? Como foi se tornar professor para você, esse encontro com os alunos? Você tem alguma história marcante?

R – Não, sim, eu sempre gostei muito de dar aula, sempre fui um professor bastante dedicado, eu achava que a formação de novos alunos era absolutamente estratégico para o Brasil, me dedicava bastante à preparação boa dessas aulas, sempre tive muita facilidade de comunicação. Então, isso foi relativamente simples e fácil para mim, sem nenhum grande problema. Então, dei muitas aulas para engenheiros da escola politécnica, onde você tinha 150, 170 alunos em cada sala de aula. E isso ajudou a formar muita gente na engenharia, na física, na química. Porque o Instituto de Física dava aula de física básica para todas as disciplinas, para todos os institutos da USP.

P/2 – E teve algum aluno, alguma pesquisa de algum aluno muito marcante para você? Estudando junto contigo?

R - Olha, sempre quando você forma… Da aula e alunos, sempre aparecem alunos que gostariam de fazer iniciação científica com você e assim por diante. Então, a maior parte dos alunos eu conheci através da sala de aula, com certeza.

P/1 - Paulo, e quando você começa a ter participação do governo brasileiro em chamar para tomar decisões ou você começa a se colocar como influenciador de uma posição do Brasil nesses acordos?

R - Ah, isso veio muito, muito mais tarde, 15, 20 anos mais tarde do início da carreira. Mesmo porque, naquela época, ainda havia muita pouca interface entre a academia e o governo como um todo. Não que não existisse, mas ela era muito mais tênue do que ela é hoje e as problemáticas que necessitavam, na época, de ciência, ainda não eram absolutamente tão pungentes como a que a gente tem hoje.

P/1 - E como é que foi a primeira vez?

R - Realmente eu não lembro.

P/1 – Que te chamaram.

R - Mas eu estava muito envolvido com questões ambientais da Amazônia. Isso era particularmente com a questão de queimadas e com a questão de desmatamento da Amazônia, que eu acabei virando um expert nessa área também, com o uso de imagens de satélite e assim por diante. Em parceria com pesquisadores do INPE, como o pesquisador Alberto Setzer, por exemplo, que foi um inovador na área de desenvolvimento de tecnologias de detecção de queimadas. Então, a gente trabalhou muitos e muitos anos junto, ele com técnica de sensoriamento remoto, eu com técnicas de medida em várias estações de amostragem na Amazônia. Então, todos os meus projetos nessa época… Não todos, mas a maior parte, eram voltados para a Amazônia. Então, eu instalava estações de monitoramento de impacto de queimadas em Santarém, Cuiabá, Porto Velho, Manaus e muitas regiões da Amazônia, Serra do Navio, lá no Amapá. Então, eu entendia que a gente tinha que ter uma diversidade muito grande, porque a Amazônia é gigantesca, e só estudos em uma única região não bastariam. Então, essa intuição também foi importante porque eu era um dos poucos pesquisadores que conseguia fazer uma visão mais ampla dos processos ambientais que estavam ocorrendo na Amazônia como um todo.

P/1 - E o que estava ocorrendo? Como estava o processo de queimada naquela época?

R - Sim, você tinha… O Brasil chegou a queimar 25 mil quilômetros quadrados por ano de florestas, antes de efetivamente começar a implementar políticas de controle de desmatamento e de queimadas. E isso reduziu muito fortemente, até uns 10, 12 anos atrás, mas infelizmente até chegar a uma taxa de desmatamento da ordem de 4 mil quilômetros quadrados por ano. E depois disso começou a aumentar, aumentar significativamente ao longo dos últimos 10 anos. Até que finalmente, nos últimos 3, 4 anos, nós começamos de novo a ter uma queda de desmatamento. E eu sempre estudei impactos na saúde desses desmatamentos, da fumaça desses desmatamentos na saúde das pessoas, com a pesquisadora Sandra Reikon da Fiocruz do Rio de Janeiro. E comecei a estudar também a questão de uso e impacto na saúde de mercúrio na Amazônia. Então, tenho vários trabalhos inovadores, onde eu fazia amostragem de mercúrio utilizando aviões, que era uma tecnologia que quase ninguém utilizava, naquela época. De novo em parceria com a Fiocruz. E esses trabalhos mostraram a extensão do impacto da contaminação de mercúrio e o impacto na saúde da população indígena, da população dos trabalhadores em casa de ouro em Alta Floresta. Eu ia muito para Alta Floresta nessa época, e vai por aí afora. Mas as políticas públicas, vieram muito mais tarde do que os estudos científicos.

P/1 - Quais foram os momentos de inflexão desse desmatamento? Porque também tem essa atitude, um posicionamento político. Em que esses momentos foram piores de desmatamento.

R - Olha, a questão do desmatamento na Amazônia teve muito a ver com a questão de ações governamentais, por razões óbvias. Então, a queda de desmatamento de 25 mil km² para 4 mil km² se deu no final do segundo governo Lula. Então, isso foi muito importante porque o Lula conseguiu nesse primeiro governo dele implementar políticas muito importantes de redução de desmatamento da Amazônia e de redução de queimadas. Então, a gente sempre teve um trabalho muito de longo prazo entendendo que a ciência da Amazônia, você tem que fazer de uma maneira persistente. Então, por exemplo, eu comecei há 22 anos atrás a implementar uma rede de medida de monitoramento da NASA de aerossóis de queimadas na Amazônia. Até hoje a gente roda seis sítios experimentais na região amazônica continuamente ao longo desses últimos 22 anos, de impactos, de detecção de aerossóis de queimadas na Amazônia, mostrando todo o sucesso ou fracasso das políticas governamentais nessa questão. Então, eu acho que eu fui um dos primeiros também a entender que você tem que fazer estudos de muito longo prazo para você poder fazer diagnósticos e implementar políticas públicas importantes do ponto de vista de redução de emissões de queimadas.

P/1 - O Paulo, você disse que com políticas desse longo prazo dá para você notar quando diminui, quando aumenta. Mas e essa contaminação do mercúrio?

R - Então, a questão da contaminação de mercúrio, que hoje também é um problema igualmente importante do ponto de vista ambiental da Amazônia, ela teve algum sucesso, porque não há nenhuma estratégia coerente e global de limitar o uso de mercúrio no garimpo ilegal de ouro. E a gente sabe que ao longo dos últimos dez anos, garimpo ilegal de ouro aumentou muito na Amazônia, particularmente associada com o avanço do crime organizado na região. Então, por exemplo, só em terras e ianomâmis existem 7 mil, 8 mil garimpos documentados, facilmente detectáveis por imagens de satélite. E o combate a esses garimpos ilegais é um dos grandes desafios atuais dos processos de ocupação da Amazônia.

P/1 - Mas em termos de contaminação de mercúrio, isso não sai do corpo, né?

R - Não. O mercúrio, ele tem uma meia-vida no ecossistema muito grande, uma toxicidade que persiste por várias décadas. Então, é um problema ambiental importante. O Brasil, alguma hora, vai ter que começar a pensar na questão de como descontaminar populações indígenas que vivem de peixes, esses peixes obviamente estão contaminados por mercúrio. Então, é um processo extremamente complexo, mas que no futuro o Brasil vai ter que pensar em como fazer isso adequadamente.

P/1 - Isso já está afetando, quer dizer, da deformação. Quais são as consequências no corpo humano?

R - Olha, o mercúrio tem impactos muito importantes sobre a saúde humana, inclusive impactos principalmente neurológicos, e que afetam desde crianças até populações indígenas. E não há nenhum tratamento hoje viável de descontaminação da população, então o que você tem que fazer é evitar o uso e a exposição de mercúrio para as populações amazônicas.

P/1 - Paulo, você tem algum caso, assim, de você estar na localidade, fazendo esse trabalho, que você teve alguma intervenção, sei lá, de garimpeiro, alguma perseguição, algum caso local?

R - Olha, quando a gente trabalhava em Alta Floresta, medindo a exposição que os trabalhadores estavam tendo pela inalação do mercúrio, que eles usavam no amálgama de ouro. Certamente isso não é uma tarefa que os donos dessas casas de ouro viam com muitos bons olhos. Então, as ameaças não eram absolutamente explícitas do ponto de vista de apontar a arma, mas obviamente eram ameaças indiretas. “Olha, isso daí não deve ser feito aqui em Alta Floresta, vai fazer esse estudo em outras regiões.” E assim por diante. Então, sempre em parceria com o pessoal da Fiocruz, a gente recebia ameaças, digamos assim, veladas. Mas nada que fizesse parar aquele trabalho, nada que fizesse uma intervenção mais forte no andamento da pesquisa.

P/1 - E você tinha que ir com algum tipo de segurança?

R - Não, nessa época, não. Simplesmente a gente ia lá com a cara e a coragem, fazia acordos com os trabalhadores e media teor de mercúrio no cabelo desses trabalhadores, quanto de mercúrio tinha na atmosfera dessas casas de queima, fazia associações de assimilação desse mercúrio no corpo humano e vai por aí afora.

P/1 - Quem eram esses trabalhadores?

R - São trabalhadores das casas de queima de Alta Floresta. Por exemplo, que hoje existem em Itaituba, no Pará e milhares de diferentes regiões da Amazônia, que são casas onde os garimpeiros que trabalham em áreas remotas, levam esse ouro e essas casas compram esse ouro. E eles fazem um processo de purificação desse ouro com mercúrio, nessas casas de queima, colocando uma exposição absurda desses trabalhadores ao mercúrio. E isso tinha impacto. Essa era uma linha de pesquisa. Outra linha de pesquisa era o estudo de mercúrio em peixes. Então, em Porto Velho, no sul do Pará, a gente também fazia estudos de contaminação de mercúrio para mapear a extensão dessa contaminação, medindo mercúrio em peixes.

P/1 - Como que era a negociação para trabalhar e fazer essa medição nos trabalhadores da casa de queima? Com quem você negociava para poder fazer o estudo em determinado…

R - Tínhamos que fazer isso com os donos das casas de queima, que nessa época já estavam preocupados com o potencial impacto que isso podia ter na saúde dos próprios trabalhadores. Às vezes, nessas casas de queima, o próprio dono dessas casas de queima eram quem estavam expostos. E eles estavam, obviamente, preocupados com os danos neurológicos que a respiração daquele mercúrio estava fazendo neles. Então, em parte, era o interesse dos próprios donos da casa de queima, para saber qual era o grau de exposição. E, segundo, como que a gente fazia recomendações no uso de máscaras, por exemplo, para que eles diminuíssem a exposição ao mercúrio.

P/1 - Paulo, tem algum caso marcante, assim, de uma negociação que você foi fazer?

R - Não, não que eu me lembre. Não que não tenha ocorrido, mas eu não me lembro de nenhuma situação mais crítica desse ponto de vista.

P/1 - O Paulo, e qual foi, na Eco 92, que participação que você teve?

R - Olha, nessa época, eu era muito mais voltado para a ciência propriamente dito, não participava diretamente de negociações climáticas. Quer dizer, aí o professor Goldemberg trabalhava com isso, vários outros pesquisadores da USP, que eu conhecia muito bem, trabalhavam, tinham um papel de liderança importante. Eu não tinha um papel de liderança ainda, nessa época, da Eco 92.

P/1 – Na Eco 92, qual era a questão climática que pegava?

R - Sim, era a questão de que já naquela época, basicamente 30 anos atrás, já havia preocupação de uma aceleração do aquecimento global. E a Eco 92 foi uma conferência importante do ponto de vista de divulgar os riscos que a mudança climática podia ter para as atividades econômicas, sociais e para os ecossistemas. Então, a Eco 92 foi um marco importante. Ela ocorreu 10 anos depois da conferência de Estocolmo, 20 anos, né? Foi em 1972, que foi efetivamente a primeira conferência global sobre o meio ambiente humano. Então, foi quando a ciência colocou os primeiros alertas de que alguma coisa não estava indo bem do ponto de vista das mudanças climáticas globais. E a Eco 92 sacramentou essas questões.

P/1 - Qual era a posição do Brasil em 1972, era desenvolver a poluir?

R – Não, o Brasil tinha uma posição de liderança, nessa época. Mas evidentemente era uma época também muito turbulenta, digamos assim. E o Brasil tinha uma filosofia desenvolvimentista. A gente era ainda um país muito subdesenvolvido, nessa época, e o mote principal era crescimento econômico a quase qualquer custo. Então, estava no início de todo o movimento ambientalista. Ele já existia antes, mas era muito incipiente comparado com a força que o movimento ambientalista tem hoje.

P/1 - Qual foi a primeira COP que você participou?

R - Olha, eu não lembro muito bem. Eu participei das últimas sete ou oito COPs. Em Glasgow, em Sharm El Sheikh. Eu acho que foram principalmente nas últimas cinco ou seis COPs que eu participei mais concretamente, levando à ciência. Eu já era membro do IPCC, há muito tempo eu trabalhei… IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Eu trabalhei nos últimos 15 anos contribuindo com esses assessments na área de aerossóis, black carbon, gases de efeito estufa e assim por diante. Então, eu focava muito mais na ciência, do que na questão de advocacy na parte ambiental. Então, eu focava, eu achava que eu tinha que fazer a melhor ciência possível e eu focava nas questões científicas propriamente dito. Só mais recentemente é que eu comecei a trabalhar mais nas COPs. Eu auxiliava desde o início o governo brasileiro, o IBAMA, o sistema PrevFogo, etc, e tal. Particularmente nas questões da Amazônia. Trabalhei também muito na questão da poluição do ar urbana aqui em São Paulo. Então, auxiliava muito a CETESB em grandes estudos de identificação e quantificação de fontes de poluição do ar em São Paulo. Trabalhei com a questão de poluição do ar também em Vitória, em várias cidades brasileiras que estavam enfrentando questões de poluição, como Cubatão. Tenho vários trabalhos que foram importantes estudando poluição de Cubatão e o impacto na saúde da população, da região. E vai por aí afora. Mas a parte de políticas públicas eu acho que iniciou nos últimos 10 anos, 12 anos, de uma maneira mais intensa.

P/1 - Esse instituto é composto por quem? Quem são as pessoas?

R - O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é o IPCC, é um órgão científico das Nações Unidas que faz, periodicamente, relatórios de análise da situação climática global. Então, eu sempre fui indicado, não pelo governo brasileiro, mas pelo IPCC. A participação nos relatórios do IPCC se dá de duas formas. Indicação dos governos, ou indicação do próprio IPCC, que chamava alguns cientistas-chave nas áreas que eles gostariam que tivesse atuação. Então, eu sempre entrei nesta segunda componente pela minha atividade científica. Então, eu trabalhei ao longo dos últimos três relatórios do IPCC, eles são a cada cinco anos, trabalhei em relatórios especiais do IPCC sobre florestas, sobre mudança de uso do solo, sobre geoengenharia climática. Além dos relatórios do IPCC AR4, AR5 e AR6.

P/1 - Paulo, então você veio chamado pelo próprio IPCC?

R - Isso.

P/1 - Mas o governo te chama em que momento, para ter alguma interferência, para tomar alguma posição?

R - Não, mais recentemente, durante o governo Bolsonaro, isso obviamente não existiu. Mas ao longo dos últimos anos nós temos tido uma intensa colaboração com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Ciência e Tecnologia, com discussões sobre a questão climática e sobre o posicionamento do Brasil no IPCC propriamente dito.

P/1 – Dever ter tido momentos de imbates quanto a posição do Brasil. Você lembra de alguma negociação que foi tensa?

R - Sim. Numa das COPs, que eu não lembro qual é exatamente, mas o governo brasileiro não queria que o IPCC falasse das questões associadas com o black carbon. O black carbon é uma componente dos aerossóis que absorvem radiação, e eles têm fortes impactos climáticos. E eles são associados com queimadas. Então, o governo brasileiro estava fazendo pressão para que o black carbon desaparecesse dos relatórios do IPCC, e eu fui contra, porque era uma componente científica muito importante, emitido por queimadas. E aí, eu fui contra e tive um embate forte com um representante do governo brasileiro que não queriam que a ciência apontasse a verdade, que era que black carbon emitidos em queimadas tinha forte impacto sobre o clima global. Mas acabou entrando no relatório.

P/1 - Paulo, voltando um pouco. Eu sempre vou e volto. Paulo, quando você começou a fazer esse trabalho de fazer medição dos trabalhadores de casa de queimada, depois nos indígenas, como é que foi esse contato com os indígenas?

R - Olha, o contato com os indígenas se deu através da Fiocruz. A Fiocruz já tinha um programa de assistência a povos originários e eles precisavam de realizar medidas confiáveis. Quem fazia isso era o pesquisador Reinaldo Calisto da PUC do Rio de Janeiro, junto comigo, na Universidade de São Paulo e a pesquisadora Sandra Reikon, da Fiocruz. Então, a gente trabalhava junto em projetos de exposição da população em geral da Amazônia, que incluía populações indígenas.

P/1 - Mas você lembra de algum contato seu? Como é que foi?

R - Não. Eu trabalhava muito mais com as casas de queima em Itaituba, em Porto Velho, em Alta Floresta. E esse trabalho mais da população indígena ficava com a Sandra Reikon, da Fiocruz, porque tinha mais contato com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas e vai por aí afora.

P/1 - Paulo, você foi muito premiado. Que prêmios você destacaria na sua carreira, aqueles que te orgulharam ou você falou isso tinha que ser mesmo?

R - Sim, eu recebi inúmeros prêmios, alguns bastante importantes. O prêmio Álvaro Alberto do CNPq e da Marinha do Brasil é um prêmio onde eles elegem um pesquisador brasileiro a cada ano que se destaca pela sua contribuição científica. E eu ganhei esse prêmio alguns anos atrás. Mas tambám…

P/1 - Esse prêmio foi atribuído a que?

R – Esse prêmio foi atribuido ao conjunto da obra de pesquisas ambientais. Mas eu também fui escolhido como professor honoris causa da Universidade de Estocolmo, na Suécia, onde o rei da Suécia faz uma premiação a pesquisadores que se destacam em pesquisas em parceria com a Suécia. Então, foi muito importante esse prêmio, reconhecimento internacional. Eu sou professor da USP e também professor honoris causa da Universidade de Estocolmo, na Suécia. Também recebi prêmios importantes da Associação Americana para o Avanço da Ciência, o triplo AAAS, e vai por aí afora. Prêmio do CONFAP de Ciência e Tecnologia, prêmio Globo de Faz a Diferença pelo Trabalho de Divulgação Científica, e vai por aí afora. Cada prêmio na sua área específica.

P/1 - Ao longo da sua carreira, como você foi construindo essa ideia, dessa aplicação do saber da área física, que depois... Como você pensa a interdisciplinaridade desse saber da área física aplicado ao social?

R - Isso é uma questão curiosa. Desde o início da minha carreira, eu sempre fui um pesquisador interdisciplinar. Não há como você estudar partículas de aerossóis na atmosfera, sem entender a química da atmosfera, sem entender a biologia da emissão dessas partículas pelas plantas da Amazônia e vai por aí afora. Não tem como você estudar balanço de radiação atmosférico, que é uma das minhas especialidades, sem olhar para o impacto que isso tem na fotossíntese das plantas, o que mostra que você tem que entender da biologia, da química, da física, de uma maneira totalmente integrada. Então, é muito difícil numa universidade como a USP e todas as universidades brasileiras, que são extremamente compartimentalizadas em departamentos e institutos, você fazer um trabalho interdisciplinar. Mas rapidamente se percebeu na universidade que é só com o trabalho interdisciplinar que efetivamente a gente consegue fazer grandes avanços científicos.

P/1 - Paulo, e como é que você vê dentro dessa interdisciplinaridade o saber dos povos originários?

R - Olha, sem dúvida nenhuma, os povos originários têm muito a contribuir, mas existe uma dificuldade muito grande de você conseguir integrar este conhecimento dos povos originários na ciência que é feita nas universidades e nos institutos de pesquisa. Na verdade, estabelecer um diálogo entre esse conhecimento mais tradicional e o conhecimento, digamos assim, da nossa sociedade contemporânea, não é uma questão muito simples de ser feita, não é uma questão trivial e a gente ainda não conseguiu resolver esse dilema de como fazer esse diálogo, sem que haja uma apropriação indevida do conhecimento dos povos tradicionais pela ciência, digamos assim, tradicional do atual Estado brasileiro. Então, na minha opinião, é uma dificuldade grande, mas que a gente tem que trabalhar para vencer essa dificuldade. Por exemplo, na questão de bioeconomia da região amazônica é uma questão muito importante porque os indígenas fazem isso há centenas e milhares de anos. Só que como pode ser estruturado algum mecanismo de recompensa pelo conhecimento tradicional que esses índigenas podem trazer para a universidade, para os institutos de pesquisa atuais, é um desafio grande ainda e eu não consegui enxergar nenhum mecanismo ainda que efetivamente consiga fazer esse diálogo de uma maneira produtiva.

P/1 - Nessa junção dos saberes, dessa interdisciplinaridade e ainda nesse aprendizado que tem que ser feito dessa integração com saberes indígenas. Tem uma discussão agora que está se colocando de propriedade intelectual indígena. Como isso se dá na sua área, nas descobertas que você fez? Em algum momento envolveu patente, propriedade intelectual?

R - Não, não. A minha área não é uma área sensível para propriedade intelectual ou para patentes. Mas existem outras áreas, como a questão de bioeconomia, bioprospecção, por exemplo, onde essa questão é muito importante.

P/1 - Por que você acha ela importante?

R - Ela é importante porque o conhecimento tradicional pode facilitar e muito a descoberta de novos fármacos na região amazônica e isto com certeza pode trazer enorme lucros para a indústria farmacêutica. E o Brasil tem que garantir que pelo menos parte desses benefícios dessas descobertas voltem beneficiando as populações originárias.

P/1 - Paulo, o que te inspira ainda, desde sempre até hoje, o que mudou nessa sua inspiração e intuição para continuar estudando os efeitos climáticos?

R - Olha, a humanidade está numa encruzilhada muito, muito forte nesta década em particular. Quer dizer, o que a gente observa é que o atual modelo de exploração dos recursos naturais ad infinitum do nosso planeta não é sustentável nem a curto prazo. Então, isso coloca riscos enormes, não só pela questão do aumento da temperatura, do aquecimento global, mas também a questão da perda da biodiversidade, da disponibilidade de água, da produção de alimentos e vai por aí afora. Então, a humanidade está correndo uma série de riscos que ela não faz a menor ideia da gravidade destes riscos, que pode comprometer a vida de bilhões de pessoas, não no futuro longínquo, mas já nas próximas décadas. Então, isso são questões absolutamente estratégicas para a humanidade, e eu acho que a ciência tem que ajudar ao máximo os tomadores de decisão e a própria sociedade. Primeiro, no entendimento destes riscos, do que fazer para diminuir estes riscos, quais são as melhores estratégias de adaptação para a sociedade associado com estes riscos climáticos que estão aumentando e como construir uma sociedade mais justa e mais sustentável do ponto de vista ambiental e climático. Esse é o ponto principal que eu vejo do nosso desafio científico hoje.

P/1 - Quais são essas influências que a ciência pode dar em relação aos tomadores de decisão, as adaptações?

R - Veja, nós vamos ter que nos adaptar ao novo clima. O clima já mudou e ele vai continuar mudando cada vez mais. O planeta, em média, já se aqueceu hoje em torno de 1,5 graus Celsius. Com as atuais emissões, nós estamos indo por uma trajetória de aumento de temperatura média do planeta de 3,1 graus Celsius. Isto significa que em áreas continentais como o Brasil, este aquecimento vai ser da ordem de 4 graus a 4,5 graus. Então, o impacto que um aquecimento de 4 graus a 4,5 graus vai ter em cidades como Palmas, Tocantins, Cuiabá, Brasília, que já estão vivendo num patamar muito superior de temperatura, vai ser enorme. O impacto disso nos ecossistemas como Amazônia, Pantanal e Cerrado, vão ser enormes. O Nordeste, que era uma região semiárida a algumas décadas atrás, está se tornando uma região totalmente árida, que vai ser inviável para a população que vive na zona do agreste nordestino, já nas próximas décadas. Não estamos falando de cenário para o final do século. Estamos falando nos próximos 10, 20 anos. E nós precisamos de políticas públicas que, primeiro, evitem que a gente atinja a situação mais grave possível do aquecimento global, acabando com a produção e o uso de combustíveis fósseis, que é o principal motor do aquecimento global, e encontrando alternativas para a sociedade, inclusive se adaptar a esse novo clima e mudar todo o nosso sistema socioeconômico, já que o atual sistema está levando o planeta como um todo a uma desregulação do clima que vai ter impactos enormes sobre bilhões de pessoas. Não se trata do fim do mundo, mas eu acho que é importante que a população hoje tenha consciência de que a transição para essa nova sociedade sustentável que vai ocorrer, vai deixar para trás entre 2 a 3 bilhões de pessoas, que não vão conseguir fazer essa transição. E esses 2 ou 3 bilhões de pessoas é a população mais vulnerável, é a população dos países mais pobres do nosso planeta. E aí, é uma decisão, nós efetivamente queremos fazer isso? Quer dizer, isso é um motor, um caminho pelo qual a sociedade deve seguir ou a sociedade deve seguir um caminho diferente, de sustentabilidade, de menos desigualdades sociais e que seja um caminho mais próspero para a humanidade como um todo. Então, nós estamos, nesta década, vivendo esta dicotomia.

P/1 - O que te remete, trazendo um pouco a nossa programação, Vozes, Vidas e Saberes em um Mundo em Chamas?

R - Olha, obviamente, primeiro, o que destaca nesse lema é o mundo em chamas. Porque acho que é importante a gente perceber, que não é só a questão de aquecimento global, que são riscos para a humanidade como um todo. Temos a questão invisível da perda de biodiversidade, onde nós estamos comprometendo a vida de milhares de outras espécies dos quais nós dependemos para nossa própria sobrevivência. Nós estamos passando por uma crise onde a disponibilidade de água vai se tornar uma questão fundamental no futuro. Estamos aquecendo os oceanos a uma taxa sem precedentes nos últimos milhões de anos, que vai comprometer, e muito, a disponibilidade de proteínas para populações costeiras do planeta como um todo. Então, os riscos que nós estamos tendo hoje, são muito, muito claros, muito fortes. Mas nós não temos nenhum sistema de governança que possa ajudar a humanidade a resolver esses problemas. Muito pelo contrário, os movimentos políticos atuais vão contra a construção de um movimento de governança, que possa fazer a humanidade sair desse dilema que a gente tem hoje, porque muita gente que ganha muito dinheiro com o sistema até hoje, está trabalhando para preservação desse sistema, mesmo sabendo que ele é inviável a médio e longo prazo. Então, esses são alguns dos dilemas que a gente está trabalhando hoje.

P/1 - Tem algum aspecto positivo nisso para estabilizar e fazer a transição?

R - Tem aspectos positivos. O aspecto positivo é de que nós vamos sim sair desse dilema que a humanidade tem hoje. A humanidade já passou por várias crises ao longo dos últimos 200 mil anos que nós estamos aqui nesse planeta. Tivemos a revolução industrial, tivemos o Renascentismo, tivemos as crises da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E nós estamos passando por mais uma crise. Essa consciência é importante. Qual crise é essa? É a crise do esgotamento do uso excessivo de recursos naturais do nosso planeta, dos quais nós dependemos. Os recursos naturais do planeta são finitos e muitos deles nós estamos chegando no limite do uso desses recursos naturais. Então, nós vamos ter que redirecionar o desenvolvimento econômico, vamos ter que redirecionar como que a gente encara o uso dos recursos naturais do nosso planeta. Isso é possível de fazer e nós não temos nenhuma outra alternativa a não ser implementar essa mudança o mais rápido possível. É isso.

P/1 - Qual é a relação nesse sentido, já que há uma crise mundial, do local para o global?

R - Veja, globalmente falando, a gente compartilha a atmosfera, o sistema climático como um todo, que afeta índios isolados na Amazônia, povos Inuit na Groenlândia ou populações de pinguins na Antártica. Quer dizer, todos estamos conectados. Tá? Agora, é muito difícil você fazer ações globais num planeta tão heterogêneo como o nosso planeta consiste. O que nós vamos fazer é agir localmente, em particular, na adaptação climática. Adaptação, você não adapta um país que nem o Brasil com essa diversidade de uma vez por todas. A adaptação climática tem que ser feita localmente, município por município, bairro por bairro, cidade por cidade e assim por diante. Tá? Então, localmente é onde a gente sabe, o que pode e deve ser feito da maneira mais eficiente possível. Então, esse lema do agir localmente e pensar globalmente, nunca foi tão verdade quanto o momento que a gente está passando agora.

P/1 - Paulo, vou fazer uma sessão de perguntas Caras. Quando você não está estudando, trabalhando, quais são suas atividades de lazer?

R - Sim, a vida não se resume só a trabalho. Atividades de lazer, tais como leitura, cinema, escuto muito música, curto muito minha filha. Tenho uma filha de oito anos de idade, que eu curto muito ela, dou muita prioridade para ser um pai presente o tempo inteiro, e vai por aí afora. Então, são coisas que fazem a gente respirar. Interagir com amigos, e vai por aí afora. São essas atividades que eu faço como qualquer ser humano faz.

P/2 - Você é casado?

R - Sim.

P/2 - Você poderia contar um pouco como foi esse momento de conhecê-la?

R - Sim, a minha esposa atual, ela é de Belém. Desculpe, ela é de Manaus, ela era jornalista em Manaus, ela foi me entrevistar, num dos eventos que eu participei lá no INPE. Ela era jornalista do Instituto Nacional de pesquisas da Amazônia. E a gente se apaixonou, e aí ela veio morar aqui em São Paulo. Hoje ela é assessora de divulgação, responsável pelo setor de divulgação da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

P/2 - E ela é mãe da sua filha?

R – E ela é mãe da minha filha Sofia. E eu tenho dois outros filhos, um de 32 anos, o Pedro. E a Carolina, de 26 anos, fruto de outros casamentos.

P/1 – Alguém seguiu o caminha da fisica?

R – Não. Quer dizer, o Pedro, ele é engenheiro, ele trabalha com pesquisa, ele está prestando concursos para encontrar emprego como pesquisador. Ele fez doutorado na Unicamp em sistemas de controle, ele é muito bom na parte de matemática, etc e tal. Então, ele quer seguir carreira acadêmica. Mas a Carolina, ela fez artes plásticas, então ela é artista e tenta se firmar nessa área muito difícil. E a Sofia tem oito anos.

P/1- Como foi se tornar pai? Como isso chega na sua vida?

R - Sim, eu sempre fui um pai muito, muito presente, muito dedicado. Eu dou alta prioridade pra isso e basicamente é só você sendo pai. Não tem nenhuma receitinha do como é que é ter uma ligação afetiva muito grande com teus filhos, cuidar deles como eles merecem ser cuidados, brincar com eles da maneira que eles querem e vai por aí afora.

P/1 - Paulo, voltando agora aqui, você participou das últimas oito COPs.

R - É, sete, oito COPs.

P/1 - Qual foi a mais emblemática para você?

R - Olha, digamos assim, a mais emblemática foram as três últimas, em países produtores de petróleo, onde caiu a ficha de que o sistema de governança não vai resolver os problemas que a gente tem do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa. Caiu a ficha, finalmente, de que antes eu tinha esperança de que as COPs, através do mecanismo multilateral de negociações, poderia resolver a questão das mudanças climáticas globais. Mas a COP dos últimos três países produtores de petróleo, fizeram com que a ficha caísse de que o sistema econômico não vai permitir que as COPs tomem qualquer medida em relação, a pelo menos minorar a questão das mudanças climáticas globais. O que a gente espera é que a COP30, em Belém, no Brasil, mude esta direção. Mas, obviamente, o cenário internacional hoje é muito mais adverso do que era 4, 5, 10 anos atrás. Então, são dificuldades enormes, novas dificuldades, e que a gente tem que trabalhar nas mesas de negociação para que efetivamente a gente ajude a humanidade a sair da encrenca das mudanças climáticas que a gente tem hoje.

P/1 - Paulo, você lembra de alguma que você fez alguma fala que alguém depois veio falar com você?

R - Olha, eu acho que a mais importante foi esta fala onde eu estava… Eu como autor líder de um capítulo sobre os gases de efeito estufa de meia vida curta, eu enfatizei a importância de ter controle sobre metano e sobre black carbon. E o governo brasileiro se opôs fortemente a isto, porque metano está associado com a criação de gado, e black carbon está associado com emissões de queimadas. Então, houve um embate forte nessa questão, mas o embate a ciência acabou ganhando. E esses temas foram incluídos no relatório.

P/1 - Paulo, pensando nessa nossa conversa, na programação, tem alguma coisa que... Devem ter muitas, que a gente não tenha perguntado e que você acha importante deixar registrado?

R - Olha, eu acho que é importante deixar registrado que a gente tem que ter confiança na humanidade, de que nós estamos passando por uma crise extremamente séria, talvez a maior crise que a gente tenha passado como humanidade nos últimos 200 mil anos, que é a crise climática. Ela tem solução. A solução é tecnicamente viável, mas nos falta um sistema de governança que possa dirigir o planeta para um novo sistema socioeconômico que seja minimamente sustentável. Esse é o ponto principal que eu acho que é crítico no momento atual. E a gente vai ter que ter um planeta, a atmosfera, ela é compartilhada por todos os seres do nosso planeta, todos os seres vivos, não só os humanos. E nós não temos nenhum sistema ainda que possa gerenciar esse recurso natural, que é crítico para a vida no planeta. Nós vamos ter que construir isso. A construção desse sistema passa pela eliminação de estados nacionais.

Enquanto cada país ficar nessas mesas de negociações, tentando tirar o maior proveito possível para a sua população, do seu país, em detrimento do interesse de todos os 8 bilhões de seres do planeta e dos quinquilhões dos seres vivos do planeta, que inclui plantas e animais. Nós não temos saída. Então, o que eu vislumbro é, em algumas décadas, a construção de um sistema de governança global que possa gerenciar os recursos naturais, sociais e econômicos do planeta como um todo. Isso hoje pode parecer uma loucura, pode parecer uma coisa completamente inviável, mas é a única maneira que eu acho que a gente vai conseguir efetivamente de construir uma sociedade que seja minimamente sustentável e mais justa como um todo. Enquanto a gente tiver Estados Unidos, Brasil, Rússia, China, cada um defendendo seus interesses próprios, e ninguém defendendo os interesses do planeta como um todo, nós não vamos sair desta crise. É uma tarefa difícil, mas não é uma tarefa impossível. E eu acho que cada um de nós, na sua especialidade, no seu trabalho, fazendo divulgação, trabalho de jornalista, trabalho de enfermeira, trabalho de secretária, de lixeiro, de cientista, cada um fazendo a sua, o seu papel, olhando para um futuro comum da humanidade e de todos os seres vivos do planeta como um todo, é a única saída que a gente pode ter para a construção de uma nova sociedade, que vai ser construída. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma de que ela vai ser construída. Porque nós não temos plano B. O plano B seria deixar o planeta aquecer 4, 5 ou 6 graus, acabar com a biodiversidade, acelerando essa última extinção. Muitos dos seres vivos dos quais a gente depende para nossa sobrevivência vão ser extintos. Isso pode comprometer a nossa própria sobrevivência. Então o que eu espero é que o sistema como um todo acorde o mais cedo possível antes de que isso se torne uma estratégia absolutamente inviável para o planeta como um todo. E o importante é que nós não estamos muito longe. de um tipping point, de um patamar, onde essencialmente um ponto de não retorno para o clima terrestre pode ocorrer. Então, quanto mais cedo a gente atuar, melhor. E isso se dá através de um sistema de governança global que funcione, que a gente não tem ainda hoje.

P/1 - Paulo, muito obrigada, maravilhosa a entrevista.

[Fim da Entrevista]

Recolher.jpg)